南京雕塑协会:

“公共艺术”的起源

“公共艺术”(public art)作为一个固定术语出现的历史并不悠久,虽然古代众多的艺术门类,特别是纪念雕塑/碑,都有一定意义上的公共性,但“受官方委托而专门为一个地点所做的可供大众观看”〔1〕的“公共艺术”的出现却是十分晚近的。从其内容上来看,我们现在所认为的“公共艺术”多起源于官方或私人设立的有关机构,或者是政府组织的艺术项目。谢尔·克劳斯·奈特(Cher Krause Knight)认为最早的有关公共艺术的私人机构成立于1872年的美国,名为费尔蒙特公园艺术协会(Fairmount Park Art Association),致力于公共艺术以及城市规划〔2〕,而和政府行为挂钩的政策性公共艺术在美国则要追溯到罗斯福新政下的一系列艺术项目,如“公共艺术项目”(Public Works of Art Project[PWAP,1933—1935]),“联邦艺术项目”(Federal Art Project[FAP,1935—1943])。还有学者如马尔科姆·迈尔斯(Malcolm Miles)则更强调英国作家约翰·威利特(John Willett)在1967年出版的书籍《城市中的艺术》,认为是第一本有关公共艺术的著作。从字面意义上看,有些学者把“公共艺术”的出现明确定在1967年。苏珊·蕾西(Suzanne Lacy)在其著作《量绘形貌:新类型公共艺术》(Mapping the Terrain: new genre public art,1995)中直接断言:“当代公共艺术起源于国家艺术基金(National Endowment for the Arts[NEA])在1967年成立的‘公共场所艺术项目’(Art-in-Public-Places[A-i-P-P])”〔3〕。然而,以上有关公共艺术的起源问题还有待商榷,首先我们要排除从“公共艺术”的内容上来说它的起源,因为有关“公共艺术是什么”这一本质主义问题到如今也无法给出的明确答案。一方面,我们关于什么艺术是“公共的”这一问题就难以厘清,即便我们知道“公共领域”最早出现于18世纪的欧洲,当时中产阶级的崛起和艺术公共空间以及媒体的出现,让“公众”初显。另一方面,如果从“放置在公共领域的官方艺术品”这一解读出发,“公共艺术”还是无法给出明确的历史起源,因为这种评判包含的范围太过模糊和狭隘,比如古希腊放置在广场上的雕像是否可以被称作“公共艺术”?因此,比较适合的溯源方法还应当从现代国家的政策条令出发。从条令法规来看,蕾西所强调的1967年“公共场所艺术项目”并不是美国城市“百分比艺术”(percent-for-art)的开端,虽然“公共场所艺术项目”的确在20世纪60年代起到了非常大的推广城市雕塑的作用,但“百分比艺术”的内容和概念其实来源于1934年成立的“绘画和雕塑处”(Section of Painting and Sculpture,后改名为“艺术处”[Section of Fine Arts,1934—1943])。这个部门的负责人爱德华·布鲁斯(Edward Bruce)曾建议:“每当建造新的政府大楼时,就拿出其经费的百分之一用于艺术品”〔4〕,这个倡导直接影响了“建筑艺术项目”(Art-in-Architecture[A-i-A,1963—1966]) 的出台,而在“建筑艺术项目”中则明确指出了后来影响力深远的“百分比艺术”条令。所以奈特认为,“‘建筑艺术项目’所提出的百分比法案成为了后来很多市和州政府艺术计划的典范,他们从建造预算中提取资金,为了在学校和公园这样的地方陈列艺术品。”〔5〕

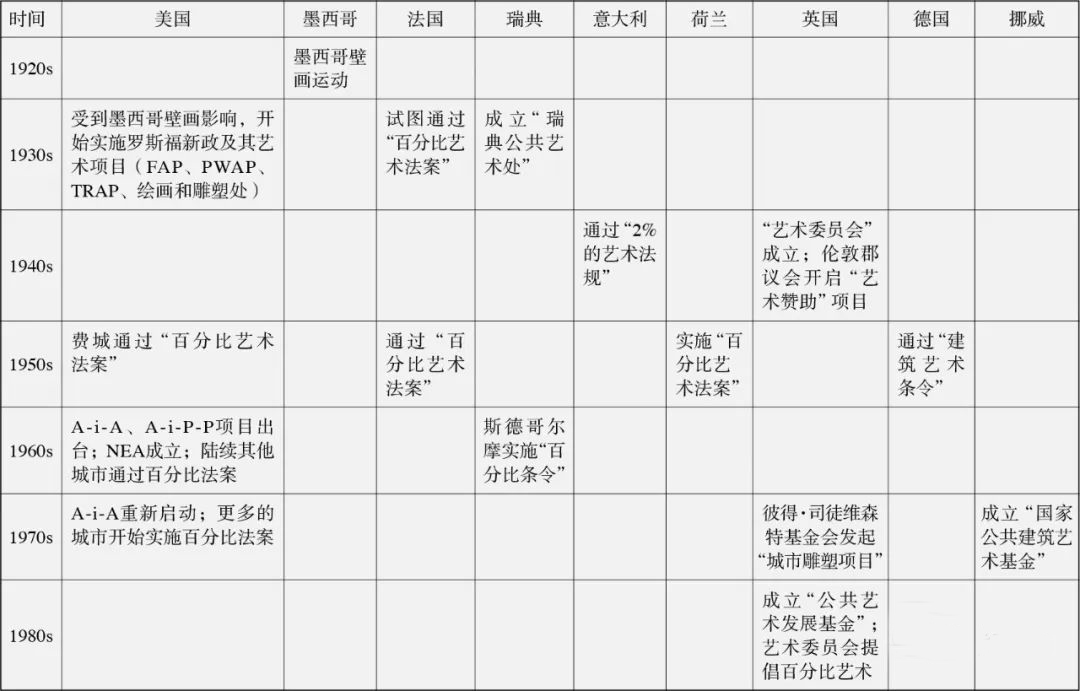

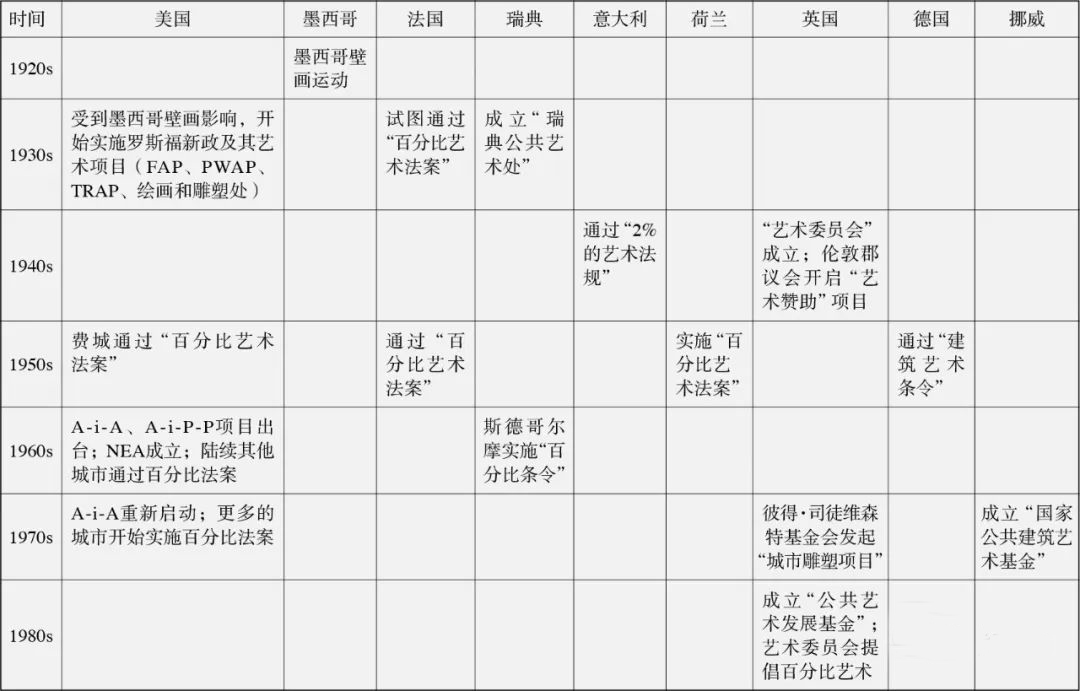

另一方面,如果我们把视野扩展到美国之外的国家,则会发现政府资助型的“公共艺术”在其他国家都有着较早的发展。如下表所示,西欧和拉美各国也颁布了有关条令,甚至比美国要早。1920年,墨西哥革命结束之后,于1921年开展了墨西哥壁画运动,而这项运动的开始就直接和政府的壁画计划相关;1936年,法国政府为了解决失业问题,试图把百分比艺术条款写入法律,但直到1951年才成功颁布了“百分比艺术法规”(1% artistique)〔6〕;瑞典在20世纪30年代也开始实施百分比计划(Public Art Agency Sweden);意大利、德国于1949年和1952年分别开始实施“2%的艺术法规”(Legge del 2%)与“建筑艺术条令”(Kunst Am Bau)。

表1 欧美国家公共艺术有关条令和项目实施的时间表 制表/唐静菡

从表1我们可以看到,虽然各国“公共艺术”的兴起时间不一,但“公共艺术”的全面兴盛还是在“二战”以后,美国的“公共艺术”经过罗斯福新政的推动,让政府资助型艺术出现在各大城市的公共空间里,从而为20世纪60年代的公共艺术项目打下基础,也让“公共艺术”快速发展。在中国台湾确立“公共艺术”这一术语之前,“公共艺术”在中国大陆多被称为“城市雕塑”和“现代壁画”,在香港被称作“户外雕塑”或“户外艺术”〔7〕,在台湾则被称作“景观雕塑”和“环境艺术”〔8〕。虽然“公共艺术”是20世纪90年代在台湾确立的,但这并不代表中国各地没有“公共艺术”,也不代表中国后来出现的“公共艺术”是西方“公共艺术”的简单复制。因此,我们需要结合中国的现当代美术史和当代中国的艺术实践来重新评估中国“公共艺术”的源头和内涵,而不能以政策的出台来判定其起源。

纵观两岸三地的艺术发展,很少发现放置在公共空间中的艺术品(宗教艺术由于其场域特性从而不在考量范围之内),现在被大众所熟悉的大型雕塑和壁画都是20世纪后才出现。因此,可以把现代雕塑在城市中的出现作为中国“公共艺术”的起源。雕塑,作为一种与中国传统艺术截然不同的外来物,在经过中国历史与环境的塑造后,逐渐形成了自己的面貌,并在国家的力量推动下成为了中国“公共艺术”的重要组成部分。19世纪末,中国城市的租界地上开始出现西方的纪念性雕像/碑,根据邵靖的考查,从1862年起,在北京、上海、天津等租界地的公共空间、私人府邸以及公共花园里出现了外国人所建的纪念雕像和纪念碑,城市居民由此可以看到完全不同的艺术风格和类别,也带来了完全不同的视觉经验,“可以说租界中出现的欧式雕塑成为中国城市雕塑发展的起始点”。〔9〕

刘开渠 无名英雄纪念碑 铜 1943 图片来自《开明少年》1945年第1期

随着战前留学生的陆续回国以及现代美术学院的建立,中国本土的现代雕塑之路也随之开启。由于中国独特的历史环境,我们不可能像欧美国家那样建立一套完善的艺术体制,多数城市雕塑项目都由地方政府委托,并且由于战乱的环境与紧缺的资金,城市雕塑的数量十分稀少。从20世纪10年代开始直到新中国成立前,我国的城市雕塑多是写实和纪念性的雕塑,如刘开渠的《无名英雄纪念碑》(1943)以及各种名人雕像。解放初期到“文革”时期的雕塑则受到国家意志的影响,此时的艺术作品被规定在特定的时间段内完成并且有特定的主题,具有强烈的“官方性”。在风格上则受到苏联社会主义文艺理论的影响,逐渐形成了“社会主义现实主义”和“革命浪漫主义”的风格;在主题上,作品重在塑造革命历史典型、劳动人民和领袖,表达了一种单一的乐观主义取向,例如《人民英雄纪念碑》(1958)、《人民公社万岁》(1959)。与此同时,现代壁画也逐渐兴起。现代壁画最早开始于20世纪30年代的抗日宣传,其次,民国时期对敦煌壁画的研究为后来装饰风格的民族化也起到了重要作用,还有就是来自于墨西哥壁画的影响,30年代鲁迅对里维拉的关注以及柯弗罗皮斯的访华对张光宇产生了深远影响,50年代西盖罗斯、里维拉等墨西哥艺术家在中国的活动又使得更多的中国艺术家接触到现代壁画以及与其完全不同的绘画风格,为之后的“壁画热”埋下了伏笔。

袁运甫(左二) 巴山蜀水 丙烯 2000×340厘米 1979 首都国际机场候机楼 图片来自展览“中国当代艺术最早见证——科恩夫人档案”

改革开放后,“公共艺术”逐渐摆脱了单一的风格和固定的主题,艺术家开始有意识地在作品中表达自己。雕塑上,1982年下达了城市雕塑《建议书》,确立了“城市雕塑”这一术语,并由中宣部批准成立了“全国城市雕塑规划组”,1984年文化部、建设部颁发《城市雕塑建设管理办法》,在1988年制定了《北京城市雕塑管理暂行规定》,1993年发布了《北京城市雕塑规划刚要》,此时期的城市雕塑不在囿于革命历史题材,而出现了具有抽象意味的“当代雕塑”,当然大型的雕塑公园还保持着很强的政治性。壁画上,以1979年首都机场壁画群的落成为代表,此后的20年里中国出现了一股“壁画热”,“公共壁画”开始受到关注,80年代以中央工艺美术学院为代表的艺术家们开始注意将壁画与环境的关系,在地铁、公共建筑、火车站等地点放置与建筑、地方有联系的壁画作品,与之前的“现代壁画”形成了不同的艺术风貌。90年代后,随着经济的发展,大陆城市对艺术的需求也开始增加,“公共艺术”较多地出现在北京和上海等一线城市,其机制基本上还是以政府为主导,但缺乏总体的法律效应。在政策上以少量的大城市政策为代表,并出现了类似西方的百分比内容,如深圳南山区的百分比艺术政策、浙江台州市的“百分之一公共文化计划”等,但由于并不是强制执行,从而没有形成全国性的影响。中国香港、澳门和台湾“公共艺术”的发展由于其自身历史的原因和大陆有所不同。香港作为英国殖民地在20世纪80年代开始出现英国的纪念性雕像,直到60年代才开始出现装饰意味的雕塑和壁画。在70年代的经济腾飞后,市场开始对艺术有所需求,香港“公共艺术”主要目的在于拉动商业和地产价值,因而还没有出现正式的艺术政策以及机构,并在70年代和80年代主要投资于外国的艺术作品,如亨利·摩尔的《尖环》(Oval with Points,1968—1970)和《对环》(Double oval,1977);从90年代开始,香港开始出现本土艺术家的作品,并且政府领导的艺术项目也随之出现,“公共艺术”一词也在1995年被艺术发展局所正式使用。从1999年文化博物馆主办的“公共艺术计划”开始,政府主导的“公共艺术”和项目普及开来,旨在“美化和装饰公众地方,从而提高市民对艺术的兴趣;另一方面亦鼓励艺术工作者创作,推广香港艺术的发展”。〔10〕

亨利·摩尔 尖环 铜 351.5×272×45.5厘米 1968 香港交易广场

中国澳门由于其长时间的租借史,从而在艺术上也表现为十分多元和糅杂,主要有佛教、道教和天主教三种文化的影响,而在公共领域中也多出现妈祖、观音以及天主教神学等形象,由于其空间专属宗教,从而这些作品并不在“公共艺术”的讨论范围之内,因此澳门地区“公共艺术”也开始于各式的纪念性雕塑。由外国人所做的纪念性雕塑可追溯于1849年的贾梅士洞,在20世纪20年代则出现了外国人所做的中国人物雕像,如《孙中山》(1925)。由本土艺术家创作的公共艺术作品则在90年代澳门回归前后出现。值得注意的是,澳门于1982年依法建立了“澳门文化学会”,在1989年改称为“澳门文化司署”(现文化局),并于1994年设立了“文化基金”以进一步推广艺术教育和艺术活动。中国台湾则比香港和澳门走得更远,虽然本土的纪念性雕塑在20世纪50年代才开始出现,但在1961年就提出了“美化都市景观”的观念,以装饰性的壁画为代表,如颜水龙的《运动》(1961)、《向日葵》(1964)等。台湾的艺术在很大程度上受到的是日本的影响,早期大部分美术学校聘请的都是日本老师,其学生也都会在日本留学,其风格间接受到西方艺术的影响也带有日本艺术的装饰性和形式感。台湾早期的“公共艺术”也是以户外雕塑和壁画为主,但在60年代,杨英风提出了“景观雕塑”的概念,以雕塑为载体强调艺术、人与环境的和谐关系,杨英风的作品多以抽象的形式和流畅的线条体现自然主题,如《凤凰来仪》(1970),为之后“公共艺术”的发展奠定了基础。80年代,“public art”的概念从日本传到台湾,台湾文艺界开始出现对“环境艺术”“公众艺术”以及“景观雕塑”的讨论,在90年代,政府对此开始关注,为了美化环境,在1991年文建会拟定《公共场所视觉景观环境美化计划》,1992年颁布“文化艺术奖助条例”,“百分比艺术法案”开始正式执行,并确立了“公共艺术”这一术语〔11〕。

表2 中国大陆和港台地区“公共艺术”的起源和发展对比 制表/唐静菡

所梳理,如格兰特·凯斯特(Grant Kester)在其文章中就区分了四种公共艺术:“抽象型”(Abstract)、“混合型”(Hybrid genre)、“批判型”(Critical)与“新类型”(New genre)。“抽象型”的公共艺术主要指在20世纪70年代前后出现的大量在政府支持下的户外大型抽象雕塑,如毕加索的《芝加哥毕加索》(Chicago Picasso,1967)和考尔德(Alexander Calder)的《高速》(La Grande Vitesse,1969)。由于在60年代美国理论界就将“抽象”建立为权威,“抽象型”公共艺术的普遍化也就不足为奇,在理论、政府有意的引导下,“抽象型公共艺术”逐渐走向媚俗。在80年代,艺术家开始寻找不同的“公共艺术”,逐渐形成了“混合型”“批判型”与“新类型”这三种不同类型。“混合型公共艺术”主要将当地的历史融进作品,如《辛辛那提之门》(Cincinnati Gateway,1988);“批判型”主要是通过作品对社会议题进行批判,如《阿斯特大厦》(Astor Building,1984);而“新类型”则是艺术家苏珊·雷西(Suznne Lacy)在1995年所发起的,一种将观众的参与作为作品一部分的公共艺术类型,如《触摸环卫》(Touch Sanitation,1977—1980)。中国学者对于“公共艺术”的发展分析主要还集中在以门类划分为基础,以历史分期为主的总结,如《中国现代美术全集》的城市雕塑和壁画卷、《20世纪中国城市雕塑》,《当代中国城市雕塑·建筑壁画》中对雕塑和壁画的分期研究,但还没有进行一个类型化的总结。因此,我将20世纪以来的中国“公共艺术”进行了分类,通过时间段的划分,将中美的“公共艺术”放在同一个发展逻辑中。如表3所示,在凯斯特的分类基础之上,我补充了60年代之前的美国“公共艺术”,这个时期的美国“公共艺术”多以政府的项目为导向,在形式上多表现为墨西哥式的壁画,所以我将这个时期政府订单式的艺术创作称作“政府资助型”。笔者将中国的“公共艺术”则主要分为“纪念型”“写实型”“抽象型”“新潮型”与“介入型”。如前文所述,笔者将城市雕塑和现代壁画作为“公共艺术”的中国起源,其原因在于:一,雕塑和壁画与后来的“公共艺术”发展一脉相承,具有连续性;二,如果以西方的“公共空间”“市民社会”来做判定,那中国的“公共艺术”的历史将很难书写,在中国自身历史发展的环境下,我们不能认为抗战、“文革”时期的雕塑和壁画就缺乏公众观看。因此,从中国城市雕塑的出现开始,在新中国成立前中国的“公共艺术”是以纪念性雕像或壁画为主,主要表现抗战题材,可称作“纪念型的公共艺术”。在新中国成立后和改革开放前,中国的“公共艺术”多以宣传政治主题、表现人物形象,风格上较为统一,因此可概括为“现实型”。在改革开放后一直到21世纪,则出现了两种新的类型,首先就是“抽象型公共艺术”的出现,这是抗战时期和新时期艺术的延伸,虽然大多数还是政府订单为导向的“官方”艺术,但无论是雕塑还是壁画,这个时期的“公共艺术”开始出现抽象或半抽象的艺术语言,如肖惠祥的《科学的春天》(1979),田金铎的《走向世界》(1985)以及余积勇的《五卅运动纪念碑》(1990)。其次是“新潮型”艺术,80年代的中国青年艺术家渴望表达自己,在西方艺术、文学、流行文化的冲击下,在现代主义与后现代主义同时涌现的背景下,青年艺术家不再满足于传统的艺术表现形式,在政府订单艺术的另一面,就是艺术家自发的艺术创作,此时主要以艺术团体的形式出现。暂时性的、互动性的以及表演性的艺术崭露在中国的城市和乡村,如池社的“杨氏太极系列”(1987)。这些“新潮型”艺术家有意识地寻找美术馆之外的“公共领域”,如街道、广场等,行为、观念的迸发将艺术作品逐渐去物质化、去永恒性。值得注意的是,在20世纪80年代,中国青年艺术家就开始在乡村进行艺术活动,1986年,宋永平在太原乡村实行了《乡村计划》,他们以外来者的身份,与村民同吃同住,将艺术带入“原始纯真的圣地”,但这种活动还没有真地深入乡村,艺术家“没有改变乡村的愿望,相反,‘乡村’对于宋永平等人而言,只是都市文化的净化剂”〔14〕。我们可以将这些早期的乡村艺术实践当作2000年以来“介入型的公共艺术”的前身,如今“艺术乡建”已然是艺术界讨论最火热的话题之一,在国家扶贫和乡村建设的政策下,当代艺术与贫困乡村的结合带来了乡村经济上的改革,也部分实现了艺术家的艺术理想。“介入型”的艺术与之前的不同就在于,它主要依托的是艺术家和观众的“对话”与“协商”,作品需要参与者和艺术家双方合作完成,与美国20世纪90年代倡导的“新类型”公共艺术类似。

我们对比中国和美国的“公共艺术”的发展,会发现一条相似的发展脉络,那就是从“精英化”走向“参与式”。美国早期的“公共艺术”,无论是抽象雕塑还是后来具有批判意味的艺术品,在其本质上都是主客二分式的静观型艺术,艺术家单方面呈现他想要的内容,观众只是接受者;而“参与式”则不同,这种非传统艺术形态的艺术被“重新认知为持续或长期的计划,没有明确的开始和结束……它们旨在对于资本主义底下传统的艺术生产和消费模式施压”〔15〕。中国“公共艺术”的“精英化”与美国相同,无论是雕塑还是壁画,无论是环境艺术还是后来的艺术下乡,从根本上来说也是主客二分式的,而“介入型”艺术则类似克莱儿·毕莎普(Claire Bishop)所说的“参与式艺术”,近年来中国的学者也将中国艺术和“参与式”联系起来,为中国“公共艺术”建构理论框架。

南京雕塑协会